皆さんこんにちは。

むかえ歯科・小児歯科です。

今回は床矯正についてお話します。

床矯正は、主に成長期の子どもの歯並び改善を目的とした治療方法です。

お子様の歯並びを改善したいと考え、治療を受けさせようか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

しかし、床矯正では対応できない症例もあります。

場合によっては、お子様の歯並びを悪化させることもあるため、慎重に判断することが重要です。

この記事では、床矯正について事前に知っておきたい注意点を解説します。

お子様の歯列矯正を検討している方は、ぜひ当コラムを参考にしてみてください。

床矯正とは?概要や流れを解説

こちらでは、床矯正について以下の内容を解説します。

- 概要

- 治療の流れ

「子どもに床矯正を受けさせようか悩んでいる」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

床矯正とは歯列弓を整える矯正治療

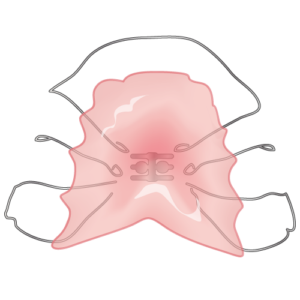

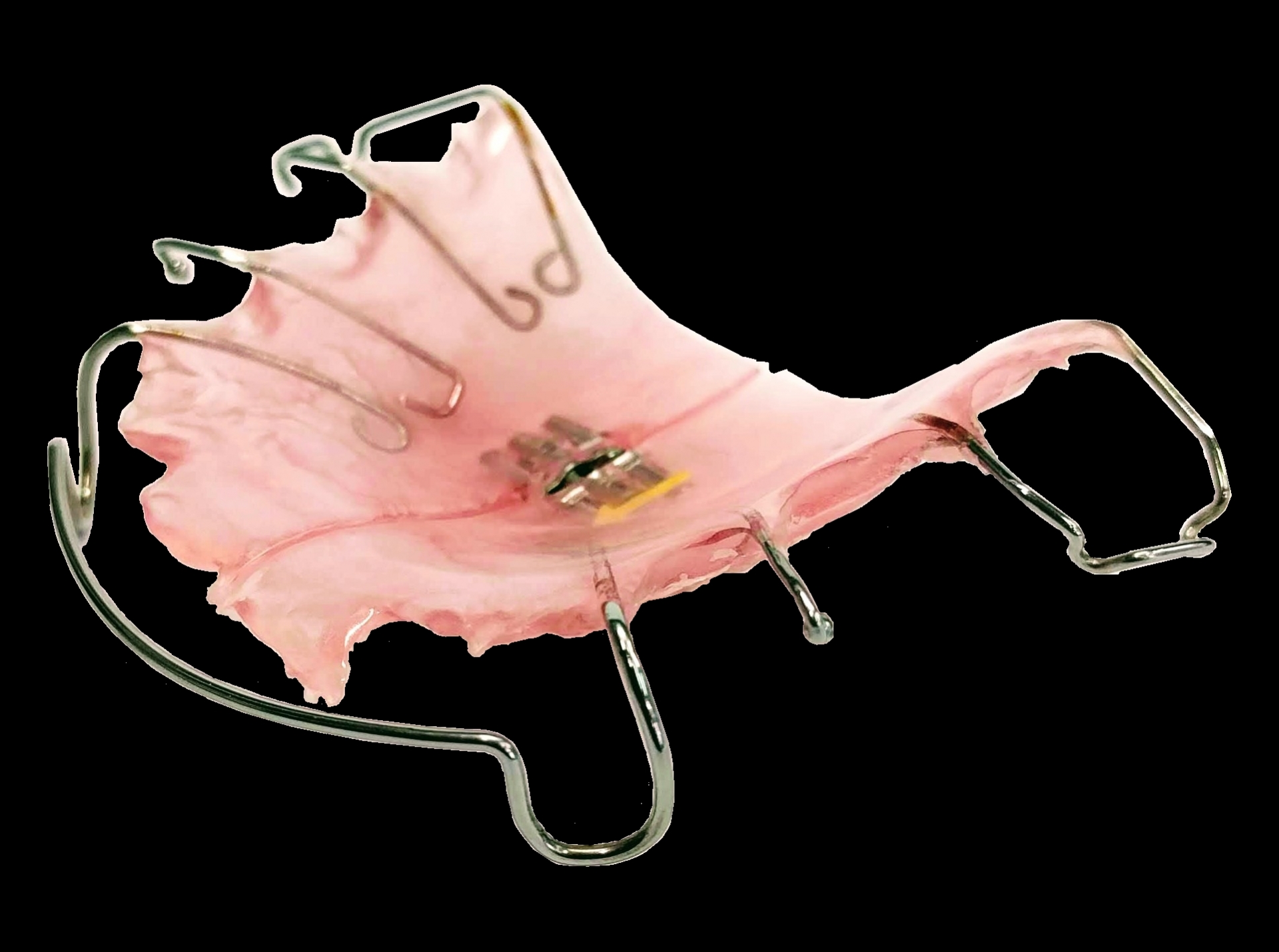

床矯正(しょうきょうせい)とは「床」と呼ばれる部分がある矯正装置を用いた治療法です。

主に、歯列弓(しれつきゅう)と呼ばれる前歯から奥歯にかけて、弓の形を描いている曲線を整えるために使用されます。

床矯正は、成長期の子どもの歯並び改善を目的としています。

そのため、治療は6〜11歳くらいから始めるのが好ましいです。

床矯正の治療の流れ

床矯正は、主に以下の流れに沿って治療をおこないます。

- 虫歯チェックやX線撮影などによる検査

- 床矯正治療の説明

- 床矯正装置の作製・型どり

- 床矯正装置の装着

- 経過観察(月に1回程度)

- 治療の終了と点検(5〜6年)

床矯正で歯並びを整えるには、定期的な経過観察が必要です。

「装置をきちんと取り付けられているか」「使用時間を守っているのか」などを確認します。

また、床矯正は治療後の点検も重要です。

歯並びを保つためには、歯科医院の指示に従って定期的に通院する必要があります。

【後悔しないために】床矯正を子どもにさせる5つのデメリット

床矯正には、以下5つの注意点があります。

- 床矯正だけで治療が済む症例は限られる

- 治療期間が長期化しやすい

- 治療できるタイミングが限られる

- 1日14時間以上の装着が求められる

- 機器の紛失・破損のリスクがある

順番にみていきましょう。

床矯正を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

【デメリット1】床矯正だけで治療が済む症例は限られる

床矯正は、症例をかなり選ぶ治療方法です。

例えば、骨格的に異常がある場合は床矯正が行えません。

さらに、歯並びの凹凸がひどい場合は、器具を装着することで歯が傾いてしまう場合があります。

このように、床矯正だけで治療が済む症例は限られます。

どのような歯並びでも床矯正を行えるわけではないので注意しましょう。

【デメリット2】治療期間が長期化しやすい

床矯正には、治療期間が長期化しやすいという注意点があります。

弱い力でゆっくり矯正していく治療方法のためです。

床矯正の治療期間の目安は、5〜6年です。

一方、ワイヤー矯正の場合は、2~2.5年で済む傾向にあります。

【デメリット3】治療できるタイミングが限られている

床矯正は、治療できるタイミングが限られています。

前歯4本が永久歯に生えそろわなければ適用できないためです。

お子様に床矯正を検討している場合は、早い段階で歯科医師に相談することが大切です。

【デメリット4】1日14時間以上の装着が求められる

床矯正で効果を感じるためには、最低でも1日14時間以上器具を装着する必要があります。

器具は取り外しが可能なため、装着時間をコントロールしなければなりません。

そのため、お子様が器具を着けるように、親御様が管理することが大切です。

【デメリット5】機器の紛失・破損のリスクがある

床矯正には、機器を紛失・破損するリスクがあります。

14時間以上つけ続ける必要があり、子供だけで管理する時間が出てくるためです。

そのため、外出中に機器を外して紛失したり、破損してしまったりして作り直しになるケースがあります。

床矯正のメリットは機器を取り外しできること

デメリットばかりに感じる床矯正にも、メリットがあります。

歯磨きや食事など、患者様のタイミングで機器の取り外しができることです。

また、ブラケットとワイヤー矯正には、食べかすや歯垢が溜まりやすく虫歯になりやすいという課題があります。

床矯正であれば普段通りに歯磨きができるため、虫歯になりにくいのもメリットといえるでしょう。

【注意点あり】床矯正は子どもだけでなく大人でもできる

大人でも顎の状態や歯並び次第では、床矯正ができる可能性があります。

歯がきれいに並ぶスペースを作り、自然な歯並びへと整えていきます。

しかし、床矯正では、1日14時間以上機器を装着しなければなりません。

大学や仕事などで忙しい方は、外出時でも装着する必要があります。

また、子どもと比べると大人の顎は、成長が止まっているケースがほとんどです。

顎を広げることが難しく、歯並びがきれいにならない恐れがあります。

なお、大人が歯並びの治療をするなら、ワイヤーやマウスピースによる矯正を取り入れることが多いです。

「歯並びをきれいにしたい」と考えている方は、ぜひお近くに歯科医院へ治療の相談をしてみてください。

【要注意】床矯正が向かないケースもある

床矯正は、歯を外側に押し出す方向への矯正です。

そのため、出っ歯などの場合には向かず、逆に悪化させる可能性があります。

床矯正で歯並びが整うかどうかは、専門的な判断が必要です。

矯正の認定医の判断を仰ぐのが望ましいです。

床矯正を子どもに受けさせるか迷っている方は歯科医院までご相談ください

床矯正は、床と呼ばれる部分がある矯正装置を用いた治療法です。

歯列弓を広げること目的に使用されます。

ただし、床矯正は症例がかなり限られる治療法です。

さらに、床矯正が向かないケースがあるので、子どもに受けさせるかどうかは、専門的な判断を伺う必要があります。

お子様の歯列矯正について悩んでいる方は、まずお近くの歯科医院までご相談ください。

※コラムをご覧いただいた方からのご連絡が増えており、治療が必要な方のお電話が繋がりにくくなっています。当院での治療を検討していない患者様による、ご質問だけのお電話はお控えください。

電話予約

電話予約 初診予約

初診予約