歯茎から膿が出てきたとき、どうしたらいいか悩む方が多いのではないでしょうか。

何か重い病気になっているのではないかと、不安になってしまうと思います。

歯茎の膿は放っておくと痛みが出てきたり、抜歯が必要になったりすることもあります。

そのため、早めに対処する必要があります。

この記事では、

- 歯茎の膿による症状

- 原因と治療法

- 膿が出たときの応急処置

などについて、解説します。

膿が出た際に症状を悪化させない方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

総社市の歯科医院「むかえ歯科・小児歯科」院長、歯科医師。

地域に根ざし、子どもから大人までお口の健康をサポート。できる限り歯を残す治療や予防を手掛ける。

歯茎の膿による4つの症状

歯茎から膿が出ることで、主に以下4つの症状が出ることがあります。

- 歯茎が腫れる

- 歯に圧迫感や痛みが生じる

- 歯茎にデキモノができる

- 口臭が強くなる

自分に当てはまるものがあれば、膿ができているかもしれません。

症状が悪化しないよう、早めに歯科医院で治療を受けましょう。

【症状1】歯茎が腫れる

歯茎から膿が出ているときは、進行した歯周病が原因である可能性があります。

歯周病は、歯垢や歯石などが原因で、歯茎に炎症がおきる病気です。

歯茎が腫れて炎症を起こした結果、膿が出ます。

悪化してくるとより多くの膿が排出される場合があり、不快感を伴います。

【症状2】歯に圧迫感や痛みが生じる

歯根に膿が溜まって歯茎が腫れることにより、歯の圧迫感や痛みの症状が出ることもあります。

歯根とは、歯茎より下にある、歯の根の部分です。

膿が出ている場合でも、それほど痛みを感じない場合があります。

しかし、膿がたまり続けると圧迫感が強くなり、突然痛みが伴うこともあるのです。

【症状3】歯茎にデキモノができる

歯茎に膿が出ると、白いデキモノができる場合もあります。

このような症状がある場合には、何らかの原因で歯茎の内部が化膿している可能性があります。

根の先の部分にたまった膿が逃げ道を探して骨を溶かし、歯茎に達した場合にできることが多いです。

【症状4】口臭が強くなる

歯茎に膿が出ると、口臭が強くなる場合があります。

膿は、歯茎を守るために細菌と戦って負けた白血球の死骸です。

その中には、分解されたタンパク質なども含まれており、口臭の原因となります。

口の臭いがいつもより気になる場合は、歯茎から膿が出ている可能性があります。

自然に治る?歯茎の膿を放置する危険性

歯茎にできた膿は、残念ながら自然治癒は難しいです。

そのため、歯科医院での治療が必要です。

膿を放置しておくと、激しい痛みを感じたり、症状が悪化したりします。

ときには、抜歯が必要になる場合もあり、自分の歯を失うことになります。

歯茎に膿ができた場合は、早めに歯科医院へ行き、治療を受けましょう。

歯茎の膿の5つの原因と治療法

歯茎に膿が溜まる原因は、主に以下5点です。

- 歯周病による化膿

- 歯の根の先に膿がたまることによる化膿

- 歯が折れたことによる化膿

- 親知らずと歯茎の間に感染することによる化膿

- 抜歯した歯の根元が残っている

各原因の治療法も併せて解説します。

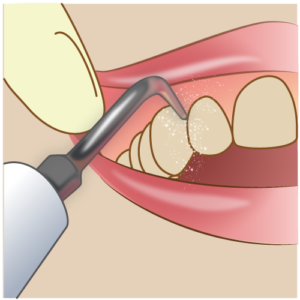

【原因と治療法1】歯周病による化膿

歯茎から膿が出る原因の1つとして、歯周病が考えられます。

歯周病とは、歯の周りの組織に炎症が起きている病気のことです。

歯周病が進行すると、歯茎が炎症を起こし化膿することがあります。

膿が出てくる状態の場合、重度の歯周病に進行していることが考えられます。

この状態まで進行している場合は、歯周ポケットに入り込んだ歯垢(プラーク)・歯石の除去をしたり、歯茎を切開したりして膿を出す治療を行います。

▼歯周病の原因をさらに詳しく知れるコラム▼

>>歯周病の原因とは?症状や治療方法、予防法まで徹底解説

【原因と治療法2】歯の根の先に膿がたまることによる化膿

根尖性歯周炎と言われる、歯の根の先に膿がたまる病気が原因の場合もあります。

虫歯が進行して歯の根の先にまで感染することにより、歯の神経が死んでしまっている状態です。

神経を失った歯に起こりやすいのですが、歯根にある膿の袋が膨らむことで歯茎に穴が空き、膿が出てくることもあります。

治療法としては、根管治療を行い内部の細菌を除去します。

根管治療は、歯の根の中の神経や血管などが通っている根管を清掃し、痛んだ歯髄を除去する治療です。

根尖性歯周炎は自然治癒する病気ではないので、歯科医院で処置を受けるようにしましょう。

▼根管治療について詳しく知りたい方はこちら▼

>>歯の神経を抜くとどうなる?根管治療の流れや注意点を解説

【原因と治療法3】歯が折れたことによる化膿

歯に強い力がかかり、歯が折れたり割れたりすることを、歯の破折と言います。

この割れた部分に細菌が入ってしまうことにより、炎症を起こし膿が出てくる場合があるのです。

物を噛むと痛みがあったり、不自然に歯がグラグラしたりする症状が伴う場合、歯の破折の可能性があります。

このまま放置してしまうと歯周病や、根尖性歯周炎の原因にもなります。

破折している部分によっては、抜歯を伴います。

細菌が入り込める隙間をなくさなければ何度も化膿してしまいます。

歯をぶつけてしまったり、強い衝撃を与えてしまったりした場合は、早めに歯科医にご相談ください。

【原因と治療法4】親知らずと歯茎の間に感染することによる化膿

智歯周囲炎が原因で、化膿している可能性もあります。

智歯周囲炎とは、親知らずと歯茎の間に汚れが入り込み、炎症が起きて痛みが生じる病気です。

親知らずが生えきってなかったり、横や斜めに生えたりするときに起こりやすいトラブルです。

放置していると、化膿や痛みの症状が悪化してしまう可能性もあります。

智歯周囲炎の場合は抗生物質を服用して炎症を抑えます。

頻繁に起こる場合は、親知らずの抜歯を行いましょう。

▼親知らずが痛む原因について知りたい方はこちら▼

>>【放置は危険】親知らずが痛い原因4選!抜歯すべき2つのパターンを紹介

【原因と治療法5】抜歯した歯の根元が残っている

歯の根っこが複雑な形をしていたり、曲がっていたりする、抜歯しても根元だけ残ってしまう場合があります。

結果、細菌のよる炎症が起こり、膿が出る原因となります。

歯の根元が残っている場合は、歯科医院にて取り除きましょう。

▼歯周病における抜歯の必要性について知りたい方はこちら▼

>>歯周病になったら抜歯するの?治療の流れや予防法を解説

膿が出たときの3つの応急処置

膿が出た場合は、早めに歯科医院で症状を診てもらうことが大切です。

しかし、事情によっては歯医者へ行くのが難しい場合もあると思います。

こちらでは、膿が出たときの応急処置を紹介します。

主に以下3つです。

- 口内を清掃する

- 痛み止めを服用する

- 患部を冷やす

順番に解説します。

なおこちらで紹介するのは、あくまでも応急処置です。

根本的な解決にはいたらないため、できるだけ早めに歯科医院で治療を受けましょう。

【応急処置1】口内を清潔にする

口の中が不潔な状態だと、症状が悪化してしまう可能性があります。

まずは毎日の歯磨きを大切にしましょう。

そのほか、殺菌・消毒作用のあるうがい薬などを併用し、できるかぎり口の中を清潔にしましょう。

うがい薬はノンアルコールのものを使うと、歯茎に刺激を与えずにすみます。

▼歯磨きのタイミングについて詳しく知りたい方はこちら▼

>>歯磨きするタイミングはいつがいい?お口の健康を保つブラッシングの習慣とは

【応急処置2】痛み止めを服用する

痛みが強い場合や、気になってしまうときには、痛み止めを服用しましょう。

痛み止めは、市販で売っているもので問題ありません。

痛みが気になり、触れてしまうと感染して悪化する可能性もあります。

触らないように意識するとともに、痛み止めをうまく活用してください。

【応急処置3】患部を冷やす

患部が腫れて熱を持っている場合は、冷やすと症状が和らぐ場合があります。

しかし、冷やしすぎると血行不良になってしまうこともあります。

また、氷を直接当てるのは控えましょう。

冷水に浸したタオルを当てるなど、冷たくなりすぎないように注意してください。

歯茎から膿が出たときの2つの注意点

歯茎から膿が出た際には、以下2つに注意しましょう。

- 膿を出そうとしない

- 血行を良くしない

これらに気を付けないと、症状がさらに悪化する可能性があります。

各注意点について、順番に解説します。

【注意点1】膿を出そうとしない

歯茎から膿が出たり、口の中に溜まっていたりすると、出してしまいたくなる方が多いと思います。

気持ちはわかりますが、膿を無理やり出したり、潰したりするのはやめましょう。

手などで触れると、傷口が広がったり細菌に感染したりして、症状を悪化させてしまう可能性があります。

不快感があるかもしれませんが、いじらないように注意しましょう。

【注意点2】血行を良くしない

体の血行を良くしないようにも、注意しましょう。

血行が良くなると、痛みや腫れが強くなりやすいためです。

特に、以下の行動は控えましょう。

- 激しい運動

- 入浴

- 飲酒

入浴はせず、短時間でシャワーを浴びるよう意識してみてください。

歯茎から膿が出た際には歯科医院へご相談ください

歯茎から膿が出ている場合、ほかの病気が併発する可能性があります。

また、放置してしまうと抜歯が必要になる場合もあります。

大切な歯を守るためにも、応急処置で痛みを抑えただけで満足せず、早めに歯科医院にご相談ください。

当院の歯科口腔外科でも、膿の治療をおこないます。

※コラムをご覧いただいた方からのご連絡が増えており、治療が必要な方のお電話が繋がりにくくなっています。

当院での治療を検討していない患者様による、ご質問だけのお電話はお控えください。

電話予約

電話予約 初診予約

初診予約